Menü

- Solarenergie AktuellesPolitikWissenschaft

- Photovoltaik HausKosten & FörderungStromspeicher

- Solarthermie

- Anbieter Vergleich

- Projekte

Der Salzwasserspeicher ist eine nachhaltige und ungefährliche Alternative zum herkömmlichen PV Stromspeicher. Als Elektrolyt wird dabei Salzwasser verwendet. Wegen der besseren Verfügbarkeit der Rohstoffe könnten Salzwasserspeicher eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen. Die Firma Blue Sky Energy stellte die Salzwasserspeicher „Green Rock“ her, ist aber im Jahr 2022 insolvent gegangen.

Der Salzwasserspeicher bietet einige Vorteile gegenüber herkömmlichen PV-Speichern. Dazu zählen vor allem:

Nachhaltigkeit

Sicherheit

Höhere Entladetiefe

Für einen Salzwasserspeicher sollte man ca. 1.200 €* pro Kilowattstunde Leistung einrechnen. Da die Technologie aber noch neu auf dem Markt ist, kann man davon ausgehen, dass diese Kosten in Zukunft noch sinken werden.

Die Installation einer eigenen PV-Anlage bringt viele Vorteile mit sich. Der Solarstrom ist kostenlos, frei verfügbar und reichlich vorhanden. Durch die Geschichte der Solarenergie zieht sich aber auch ein Problem: das Speichern. Denn an einigen Tagen gibt die Sonne mehr Energie ab, als verbraucht werden kann, an anderen Tagen wiederum scheint sie kaum, sodass nur wenig Solarstrom erzeugt werden kann.

Das ist kein Problem, solange noch weitere Energiequellen zur Verfügung stehen, um diese Schwankungen auszugleichen. Aktuell sind PV-Anlagen in den meisten Fällen eine Ergänzung zum konventionellen Steckdosenstrom, der aus fossilen Energien gewonnen wird. Im Rahmen der Energiewende wird dieser aber nach und nach ersetzt. Um die durchgehende Stromversorgung dennoch zu gewährleisten, braucht es daher eine andere Lösung.

Photovoltaik Stromspeicher – Wie sinnvoll ist das?

Diese Lösung liegt in den Stromspeichern: Ein Photovoltaik Stromspeicher speichert an besonders ertragreichen Tagen die überschüssige Energie und kann diese bei Bedarf dann wieder abgeben – und so den konventionellen Strom ersetzen. Dadurch wird auch der Eigenverbrauch der PV Anlage erhöht und die Stromversorgung wird auch in sonnenarmen Zeiten gewährleistet.

Stromspeicher sind schon jetzt etabliert und werden oft mit der heimischen PV-Anlage kombiniert, um einen möglichst hohen Autarkiegrad zu erreichen. Vorrangig werden dafür Blei- oder Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Diese haben sich in der Vergangenheit aufgrund ihrer Lebensdauer, Größe und Effizienz bewährt.

Trotzdem weisen Blei- und Lithium-Ionen-Akkus auch einige Nachteile auf: Dazu zählt beispielsweise die Lebensdauer. Weil sich die Chemikalien in den Batterien zersetzen, Materialien verschleißen oder durch hohe Temperaturen unerwünschte Reaktionen ablaufen, unterliegen Batterien einer natürlichen Alterung. Die Effizienz nimmt mit der Zeit also immer mehr ab, bis sie schließlich ersetzt werden müssen.

Batterien sind in der Produktion und Recycling außerdem eine Umweltbelastung. Gefertigt werden sie aus wertvollen Rohstoffen, wie Lithium, die nur begrenzt vorkommen und aufwändig abgebaut werden müssen. Teilweise sind auch Schwermetalle in den Batterien enthalten, die mit hohem Aufwand recycelt werden müssen. Aufgrund der verwendeten Materialien können herkömmliche Batterien also keine langfristige Speicherlösung darstellen.

Hinzu kommen die Kosten, die für Stromspeicher anfallen: Diese sind – nicht zuletzt wegen der begrenzten Ressourcen – relativ hoch. Die hohen Anschaffungskosten hemmen die Investitionen in Stromspeicher, da es oft noch günstiger ist, Steckdosenstrom aus fossiler Energie zu beziehen, als eigenen PV-Strom zu speichern. Günstigere Stromspeicher könnten die Speicherung von Solarstrom attraktiver machen und damit auch die Energiewende vorantreiben.

Um dem immer weiter steigenden Strombedarf langfristig gerecht werden zu können, sind Stromspeicher also essenziell. Diese müssen umweltfreundlich, langlebig, effizient und möglichst preiswert sein.

Wenn es um die Frage geht, wie Strom gespeichert werden kann, herrscht oft schon wegen der Begrifflichkeiten Verwirrung: Batterie, Akku, Speicher – worin unterscheiden sie sich?

Grundsätzlich spricht man von Batterien, wenn es um die Stromspeicherung geht. Dabei wird unterschieden zwischen Primär- und Sekundärbatterien. Primärbatterien sind nur einmalig entladbar, Sekundärbatterien können mehrfach verwendet werden. Sekundärbatterien, also Batterien, die wieder aufgeladen werden können, werden auch Akkus genannt.

Konkret heißt das: Batterien speichern Strom und können entladen werden. Batterien, die mehrfach ent- und aufgeladen werden können, werden auch Akku genannt.

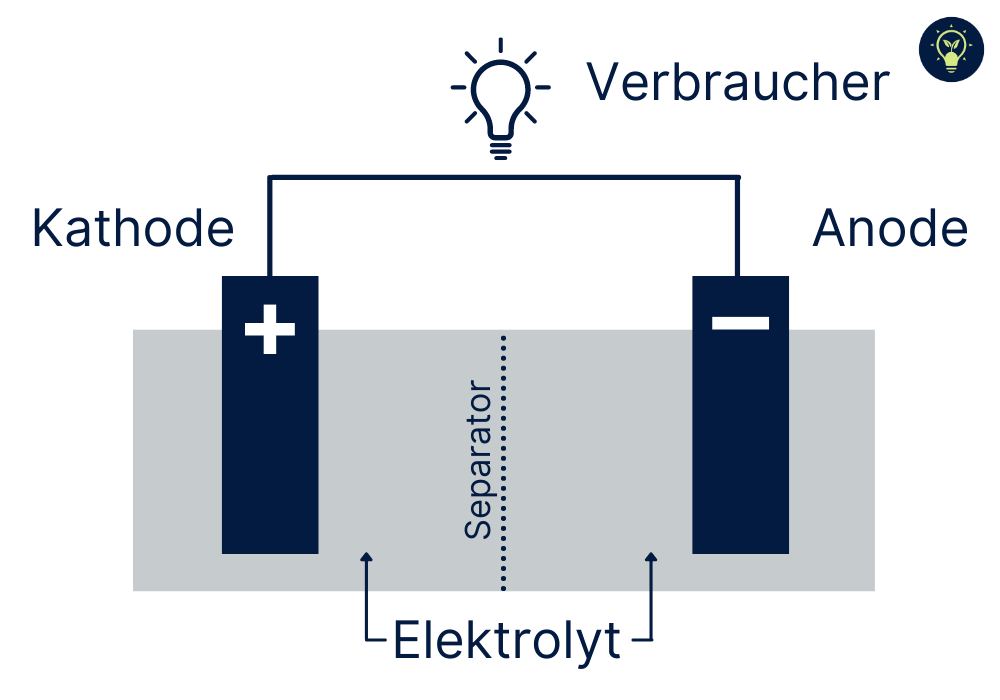

Zugrunde liegendes Prinzip der Batterie ist, dass ein Elektronenfluss stattfindet. Dafür braucht die Batterie einen Minus- und einen Pluspol. In einer wiederaufladbaren Batterie sind das die Elektroden. Sie werden Kathode (Pluspol) und Anode (Minuspol) genannt. Umgeben sind Kathode und Anode von einem Elektrolyt. Das ist in der Regel eine Flüssigkeit. Sie ist in der Lage, elektrischen Strom zu leiten. Zwischen Anode und Kathode liegt ein Separator. Er ist Ionen-durchlässig, trennt aber Kathode und Anode voneinander, sodass es nicht zu Kurzschlüssen kommt.

Wird ein Verbraucher an die Batterie angeschlossen, ist der Kreislauf geschlossen und Elektronenfluss kann stattfinden. Die Batterie entlädt sich dabei und der Verbraucher wird mit Strom versorgt. Ist die Batterie entladen, wird der Vorgang rückgängig gemacht. Dafür wird eine Spannung angelegt, die Batterie wird also ans Stromnetz angeschlossen, und der Prozess läuft rückwärts ab. Dadurch wandern die Elektronen von der Kathode zur Anode und machen die Batterie wieder einsatzbereit.

Der Salzwasser Stromspeicher funktioniert nach eben diesem System, wie auch eine normale Batterie. Der Unterschied liegt in den einzelnen Bestandteilen: Das Elektrolyt beispielsweise ist Natrium-Salzwasser. Das ist auch im Falle eines Defektes vollkommen unbedenklich. Auch Kathode und Anode bestehen bei Salzbatterien aus unbedenklicheren Materialien, wie zum Beispiel Manganoxid oder Kohlenstoff-Titan-Phosphat.

Die Batterie auf Salzwasser-Basis soll die Lösung sein, um die umweltschädlichen und teuren Blei- und Lithium-Ionen-Batterien zu ersetzen. Das würde viele Vorteile mit sich bringen. Allerdings gibt es die Idee der Salzbatterie schon seit über 200 Jahren. Durchsetzen konnte sie sich gegenüber konventionellen Batterien bis jetzt aber noch nicht.

Die Vorteile

Die Nachteile

Die Salzwasserbatterie basiert auf nachhaltigen Rohstoffen. Diese sind reichlich vorhanden und können leicht und umweltschonend abgebaut werden. Nach der Verwendung sind sie außerdem leicht zu recyceln oder dem Kreislauf Erde zurückzuführen.

Durch den Austausch der Rohstoffe gegen nachhaltigere Materialien, sinken auch die Anschaffungskosten für Salzwasserbatterien. Denn je reichhaltiger ein Stoff vorhanden ist und abgebaut werden kann, desto niedriger ist sein Einkaufspreis.

Ein großer Pluspunkt der Salzwasserbatterie ist außerdem auch ihre Nachhaltigkeit. Sie ist sowohl in der Produktion, als auch im Recycling nachhaltiger als ein herkömmlicher Blei- oder Lithium-Ionen-Akku.

Von Salzbatterien geht keine Explosionsgefahr aus, auch nicht im Falle eines Defektes. Sie sind also ungefährlicher, als herkömmliche Batterien. Die Salzwasser Stromspeicher können auch bei sehr extremen Temperaturen arbeiten und müssen nicht gesondert gelagert werden.

Die Salzbatterie hat eine hohe Entladetiefe. Herkömmliche Batterien dagegen leiden unter zu starker Entladung.

Anders als konventionelle Batterien sind die Salzwasserspeicher wartungsfrei. Das spart Kosten im laufenden Betrieb.

Im Vergleich zu anderen Batteriearten, haben Salzbatterien eine geringere Energiedichte. Das bedeutet, dass sie, um dieselbe Leistung erbringen zu können wie andere Batterien, größer und schwerer sind. Das macht sie für einige Bereiche, wie zum Beispiel die Elektromobilität oder Solarautos unbrauchbar.

Die Salzwasser-basierten Batterien brauchen für das Be- und Entladen länger, als vergleichbare Batterien. Man spricht hier von der C-Rate. Diese gibt an, wie viel Zeit eine Batterie benötigt, bis sie vollständig be- oder entladen ist. Bei Salzbatterien liegt dieser Wert um die 0,2. Sie sind also innerhalb 5 Stunden vollkommen ent- oder beladen.

Noch werden die Salzwasser Stromspeicher nur von wenigen Anbietern verkauft. Entsprechend hoch sind daher zurzeit die Anschaffungskosten. Zudem ist das Produkt noch nicht sehr marktreif, was auch zu höheren Preisen führt. Das kann sich in Zukunft aber noch ändern.

Lithium-Ionen gehören zu den am meisten genutzten Stromspeichern für Photovoltaikanlagen. Grundlage dabei bilden unterschiedliche Lithium-Metalloxide. Vor allem wegen ihrer hohen Energiedichte konnten sie sich auf dem Markt etablieren, insbesondere für die Elektromobilität.

Lithium-Ionen-Speicher sind als Spitzenlast– und Minutenreserve sowie für den Schwarzstart, also das Wieder-Hochfahren nach einem Stromausfall, geeignet. Verbesserungsfähig ist diese Batterieart vor allem im Hinblick auf die Zyklenzahl, sowie sie verwendeten Materialien und die damit einhergehenden Kosten.

Salzwasserspeicher sind im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus vor allem die umweltfreundlichere Alternative, trotzdem aber noch die weniger rentable Speichermöglichkeit. Zudem sind sie wesentlich sicherer als Lithium-Ionen-Akkus.

Blei-Akkus werden vor allem als Starterbatterien für Autos genutzt. Als solche sind sie in der Lage, kurzzeitig eine hohe Stromstärke abzugeben. Wie auch Lithium-Ionen-Akkus sind sie als Spitzenlast- und Minutenreserve geeignet, ebenso wie als Schwarzstart-Batterie.

Die Schwächen einer Blei-Batterie liegen vor allem in der Leistung und Lebensdauer. Für Blei-Batterien sprechen vor allem die geringen Anschaffungspreise. Salzwasserbatterien hingegen punkten im Vergleich vor allem durch ihre Umweltfreundlichkeit. Im Gegensatz zu Blei-Batterien sind sie außerdem auch nicht explosionsgefährdet.

| Salzwasserspeicher ** | Lithium-Ionen | Blei-Akku | |

|---|---|---|---|

| Entladetiefe | 100% | 80% | 80% |

| Selbstentladung | gering | 3 – 5 % pro Monat | 5 – 10 % pro Monat |

| Ladezyklen | 5.000 | 5.000 – 7.000 | bis zu 4.000 |

| Kosten | ca. 1.200 €*/ kWh | 750 €* bis 1.250 €*/ kWh | 500 €* – 1.000 €*/ kWh |

| Besonderheiten | umweltfreundlich, ungefährlich, träge | preiswert, langlebig | günstig, geringe Lebensdauer |

| Fazit | Nachhaltige, aber teurerere Anschaffung | Günstig und langlebig, aber nicht nachhaltig | Billigste, aber kurzweiligste Variante |

Das Elektrolyt in Natrium-Schwefel-Akkus ist im Gegensatz zu Lithium-Ionen- und Blei-Akkus nicht flüssig, sondern fest. Anode und Kathode hingegen sind flüssig und bestehen aus Natrium und Schwefel. Die Natrium-Schwefel-Batterie gehört zu den Hochtemperatur-Batterien, sie hat einen Betriebstemperatur zwischen 270 und 350 Grad. Um gefährliche Reaktionen zwischen dem Natrium und Schwefel zu vermeiden, muss die Batterie außerdem einen spezielle Verschalung verfügen.

Da Natrium-Schwefel-Akkus vergleichsweise leicht sind, eignen sie sich besonders gut für die Nutzung in der E-Mobilität. Nachteilig ist die Gesundheitsgefahr, die von der Batterie ausgeht – hier ist die unbedenkliche Salzwasserbatterie klar im Vorteil.

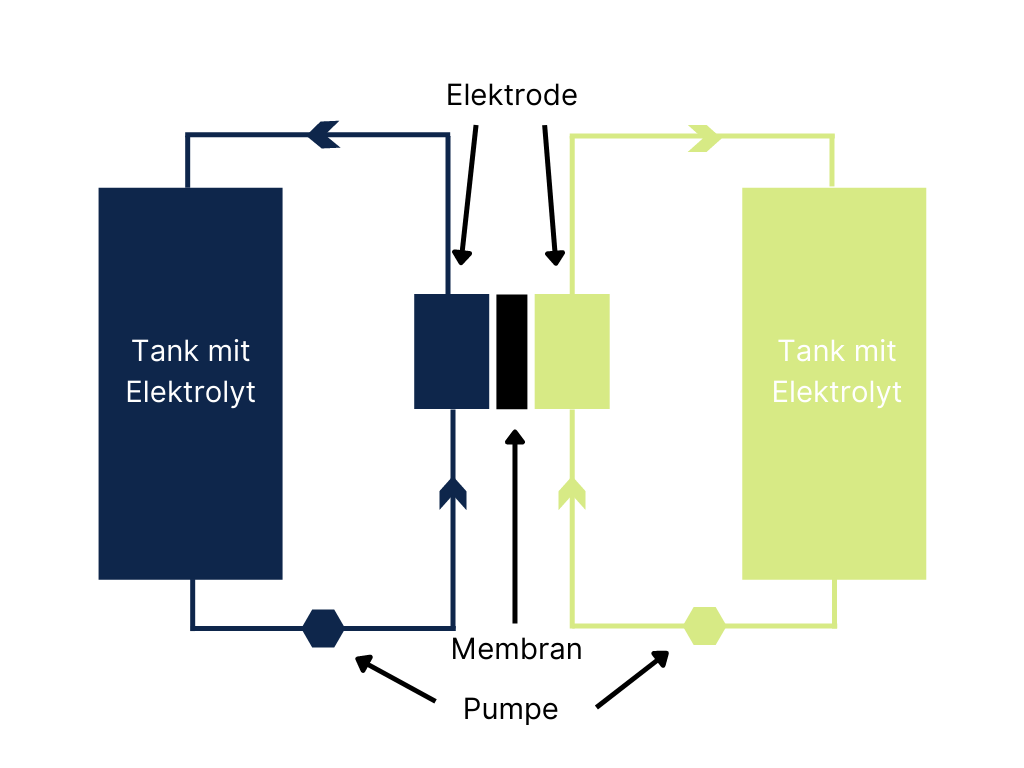

Redox-Flow-Batterien unterscheiden sich sowohl von Salzwasserbatterien, als auch allen anderen Stromspeicher-Arten durch ihre Funktionsweise: Auch hier findet eine elektrochemische Umwandlung statt, allerdings getrennt von der Speicherlösung. Das ist vor allem für eine flexible Dimensionierung vorteilhaft, Redox-Flow-Speicher können also wesentlich einfach erweitert werden, als herkömmliche Stromspeicher.

Neben der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten liegen die Vorteile im hohen Wirkungsgrad, der hohen Lebenserwartung und der geringen Selbstentladung.

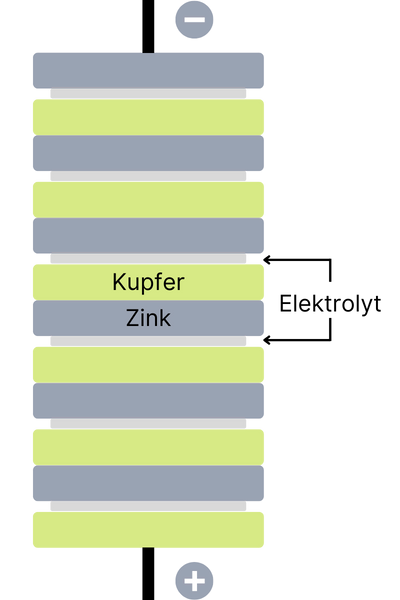

Der Ursprung der Salzbatterie liegt in der Erfindung der sogenannten Voltaschen Säule vor über 200 Jahren. Diese gilt als Vorgänger der heutigen Batterien und ermöglichte erstmals die Erforschung der Elektrizität.

Die Säule besteht im Prinzip aus mehreren galvanischen Zellen. Als Elektrolyt wird zum Beispiel Salzwasser verwendet, die Anode besteht aus Zink, die Kathode aus Silber. Problematisch am Aufbau der Voltaschen Säule ist die Undichtigkeit bzw. Auslaufgefahr durch den vertikalen Aufbau. In heutigen Salzbatterien werden einzelne Zellen verwendet, um dieses Problem zu umgehen.

Die Erfindung der modernen Salzbatterie wird Jay Whitacre zugeschrieben. Er forschte 2007 nach Alternativen zur Energiespeicherung und entwickelte dabei den ersten funktionierenden Salzwasserspeicher für die Firma Aquion. Die Produktion begann dann im Jahr 2011.

Derzeit ist der Markt noch nicht auf die nachhaltigen Salzwasserbatterien ausgelegt. Dementsprechend hoch sind die Anschaffungskosten:

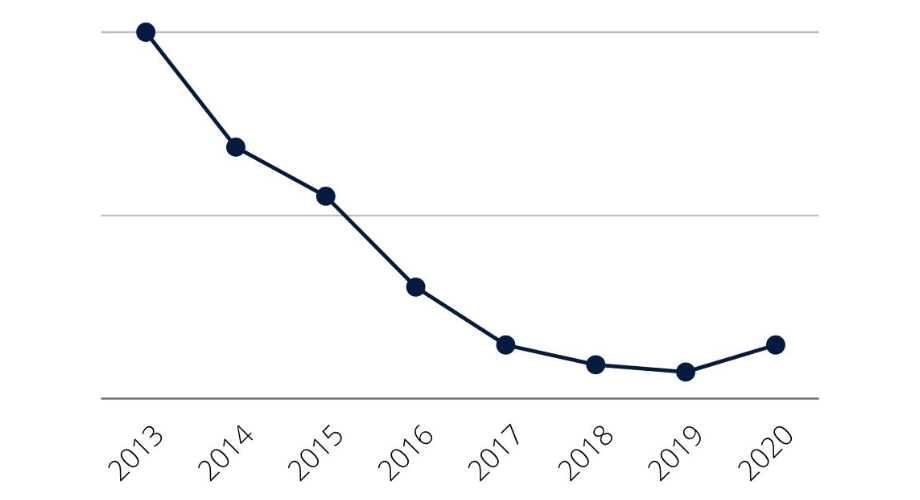

Ein Salzwasserspeicher kostet etwa 1.200 €* pro Kilowattstunde Leistung. Zum Vergleich: Eine Lithium-Ionen-Batterie ist ab ca. 750 €* pro kWh erhältlich, Blei-Batterien starten sogar bei 500 €* pro kWh. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Kosten für Stromspeicher mit der Zeit sinken. Der Preis für Lithium-Speicher hat sich beispielsweise seit 2013 halbiert.

Für Salzbatterien können verschiedenen Förderungen bezogen werden. An erster Stelle sind hier die Förderprogramme der KfW-Bank zu nennen, konkret das Programm 270. Darüber kann ein zinsgünstiger Kredit gewährt werden. Die Förderung ist zum Beispiel für die Errichtung von PV-Anlagen oder die Anschaffung eines PV-Speichers gedacht.

Neben den bundesweit gültigen KfW-Programmen gibt es aber auch zahlreiche lokale Förderprogramme. Hier lohnt es sich, bei der Stadt oder Gemeinde nachzufragen, ob Photovoltaikanlagen und Stromspeicher gefördert werden. Berlin beispielsweise bezuschusst Stromspeicher mit 300 €* pro Kilowattstunde Speicherleistung, darin sind auch Salzwasserbatterien eingeschlossen. Ob es in Deiner Region auch solche Förderprogramme gibt, kannst Du ganz einfach mit der Förderdatenbank herausfinden.

Das österreichische Unternehmen Blue Sky Energy bot Komplettlösungen für Energiespeicher an. Das Produkt-Portfolio zeichnete sich durch die Salzbatterie „Greenrock“ aus. BlueSky Energy bot die Salzbatterie sowohl als Pirvatlösung, als auch für Gewerbekunden an. Im Jahr 2022 ist das Unternehmen jedoch Insolvent gegangen.

Aquion war ursprünglich der erste Anbieter für Salzbatterien. Nach der Erfindung durch Jay Withacre startete die Produktion der ersten Salzwasserspeicher im Jahr 2011. Aquion konnte sich mit den Salzbatterien allerdings nicht am Markt etablieren und meldete 2017 Insolvenz an.

Fest steht: Um den Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen, braucht es gute Speichermöglichkeiten. Fest steht aber auch, dass die aktuellen Speichervarianten dauerhaft nicht tragbar sind: Die benötigten Rohstoffe sind begrenzt und stellen eine zu große Belastung für die Umwelt dar.

Grüne Alternativen wie der Salzwasserspeicher haben daher großes Potenzial und könnten die Zukunft der Energiewende sein. Noch ist die Technik relativ neu und kaum wirtschaftlich, aber die Chancen stehen gut, dass sich diese Faktoren mit der Zeit relativieren und derzeitige Batterietypen einholen.

Eine Salzwasserbatterie funktioniert im Grunde genauso wie eine konventionelle Batterie: Zwischen Anode und Kathode findet ein Elektronenfluss statt, der den Verbraucher mit Strom versorgt. Als Elektrolyt zwischen Anode und Kathode wird das Salzwasser verwendet. Salzwasserbatterien könnten die Zukunft der Photovoltaik Stromspeicher sein.

Derzeit gibt es nur wenige Anbieter für Salzwasserspeicher. Die Firma Innovenergy bietet ihre kleinste Salzbatterie mit 7,7 kWh Speicherleistung für einen Nettopreis von ca. 9.000 €* an.

Die C-Rate beschreibt, wie schnell eine Batterie be- oder entladen ist. Ist C = 1 braucht die Batterie 1 Stunde um vollständig ge-/entladen zu sein. Salzwasserspeicher haben eine C-Rate von etwa 0,2, das entspricht einer Be-/Entladezeit von ungefähr 5 Stunden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Die Inhalte des Artikels wurden nach sorgfältiger Recherche zusammengetragen. Trotzdem können sich die Gesetze stetig ändern. Bitte hab Verständnis dafür, dass Solaridee bezüglich der in diesem Dokument getroffenen Aussagen keine Haftung übernehmen kann.

* Ungefährer Preis inkl. Mwst, zzgl. Versandkosten. Zwischenzeitliche Änderungen sind möglich.