Menü

- Solarenergie AktuellesPolitikWissenschaft

- Photovoltaik HausKosten & FörderungStromspeicher

- Solarthermie

- Anbieter Vergleich

- Projekte

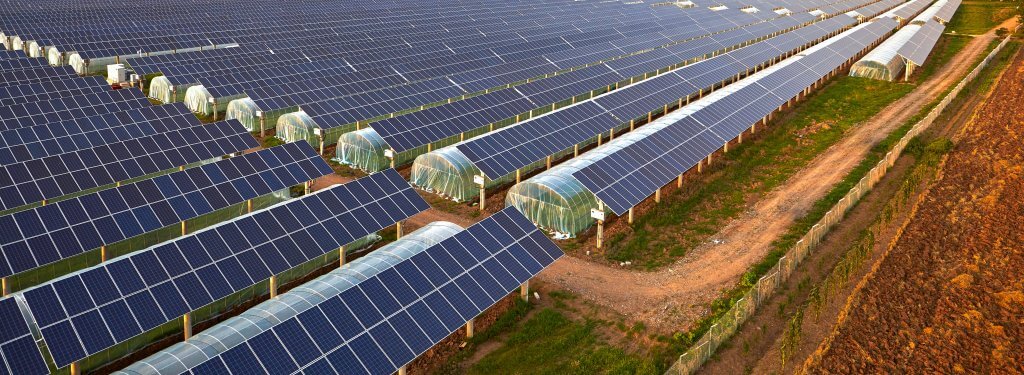

Agrophotovoltaik ist einer von vielen Namen für diese Art von Landschaftsnutzung. Bekannt ist es auch unter den Namen Agro-PV, Agriphotovoltaik oder Agri-PV. Gemein ist allen Bezeichnungen ihre Bedeutung: die Kombination von Agrarwirtschaft und Photovoltaik. Konkret heißt das, dass auf ein und derselben Fläche sowohl landwirtschaftlicher Betrieb stattfindet, als auch Solarstromerzeugung.

Die Agrophotovoltaik bezeichnet die doppelte Nutzung von Freifläche zur landwirtschaftlichen Nutzung und zur Energieerzeugung durch Photovoltaik. Weltweit sind bereits circa 14 GWp installiert. In Deutschland könnte mit diesem Konzept eine Leistung von 1,7 TWp erreicht werden.

Erschließung neuer Flächen für erneuerbare Energien

Synergien mit Landwirtschaft

finanzielle Entlastung für landwirtschaftliche Betriebe

Grundsätzliche Erforschung und Weiterentwicklung

Agrophotovoltaik muss gesellschaftliche Akzeptanz erfahren

Förderungen & Abbau von Hürden

Ertragsverluste

Die Agrophotovoltaik ist noch neu. Dementsprechend sind die Kosten dafür höher, als für eine herkömmliche Freiflächen-Anlage. Unterm Strich sind die APV-Anlagen aber kosteneffizienter, als Dachanlagen. Die Mehrkosten entstehen zum Beispiel durch:

Um sowohl Lebensmittel als auch Solarstrom auf einer Fläche ernten zu können, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

Bei der horizontalen Photovoltaik wird die verfügbare Fläche wortwörtlich auf verschiedenen Ebenen genutzt. Am Boden wird wie üblich die Landwirtschaft betrieben. Darüber werden die PV-Module auf einem Gestell angebracht. So ergibt sich eine zweite Fläche für die Solarstromernte.

Die PV-Module werden horizontal angebracht, sodass sie möglichst viel Sonnenstrahlung auffangen können. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Ackerpflanzen darunter beschattet werden. Das kann sich positiv und negativ auf den Ernteertrag auswirken, mehr dazu aber später.

Für das PV-Gerüst wird die Ackernutzung teilweise eingeschränkt, Traktoren und andere Maschinen zur Bewirtschaftung können dann nicht mehr frei arbeiten, sondern müssen die Gerüste umfahren. Dadurch wird also ein kleiner Teil der landwirtschaftlichen Fläche eingebüßt. Die zugewonnene Fläche für die PV-Anlage ist aber deutlich größer, als die verlorene Ackerfläche.

Strom vom Acker? Wie Agro-Photovoltaik die Landwirtschaft revolutionieren könnte

Auch vertikale Agri-PV-Anlagen nutzen die Aufständerung – der große Unterschied: die PV-Module werden vertikal ausgerichtet. Damit sind sie vor allem auf die Sonnenstrahlung aus Ost-West-Richtung ausgelegt. Um möglichst viel Sonnenstrahlung aufnehmen zu können, sind die Module bifaszial, das heißt sie können von beiden Seiten bestrahlt werden.

Die vertikale Aufständerung kann ebenso wie die horizontale Nutzung auf dem gesamten Acker genutzt werden, also indem PV-Module zwischen den Reihen aufgestellt werden. Auch hier wird die landwirtschaftliche Nutzung geringfügig eingeschränkt, da Geräte um das Gerüst herum arbeiten müssten.

Genauso kann die vertikale Agrophotovoltaik aber auch als Begrenzung der Ackerfläche genutzt werden, also wie ein Zaun. Dadurch wird die Fläche selbst weder beschattet noch anderweitig eingeschränkt. Diese Möglichkeit bietet sich zum Beispiel für Weiden ein, die ohnehin eingezäunt werden müssen.

Agri-PV Systeme werden zusätzlich unterschieden zwischen offenen und geschlossenen Anlagen. Geschlossene Anlagen bilden dabei einen geschlossenen Raum, also zum Beispiel ein Gewächshaus. Offene PV-Anlagen sind offen, lassen also Licht und Niederschläge durch. Eine genaue Gliederung der verschiedenen PV-Systeme findest Du in der Grafik unten.

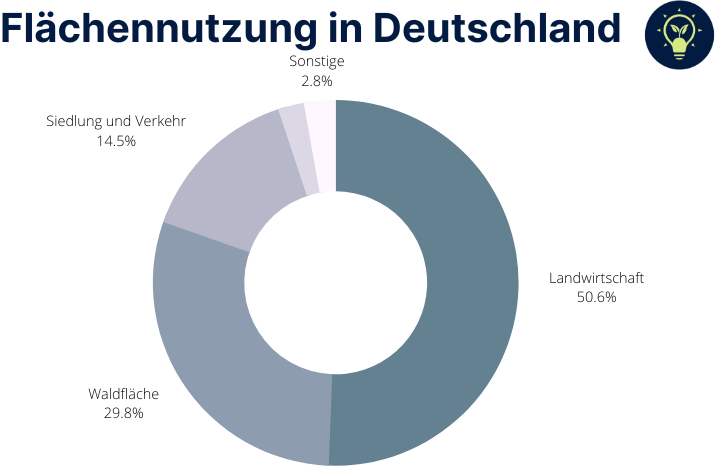

Dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen, wenn wir die Energiewende erfolgreich meistern wollen, ist klar. Die Agrophotovoltaik könnte dabei einen maßgeblichen Unterschied machen. Mit rund 4 Prozent der deutschen Agrarflächen könnte ein Ertrag von 1.700 GWp jährlich eingefahren werden. Das entspricht dem aktuellen deutschen Jahresstrombedarf. Derzeit sind weltweit ca. 14 GWp PV-Leistung auf Agrarflächen installiert.

#News

Agri-PV zur Erholung der kalifornischen Prärie

Zum Artikel

Wichtigste Voraussetzung, damit die Agrophotovoltaik ein verfolgenswertes Konzept werden kann, ist die Wirtschaftlichkeit. Die Anlagen müssen sich vor allem finanziell rentieren, um auf dem Markt Einzug zu erhalten.

Grundsätzlich ist die Installation einer Agri-PV-Anlage wesentlich teurer, als die einer konventionellen Freiflächenanlage. Die Mehrkosten entstehen an mehreren Stellen:

Für die Agriphotovoltaikanlagen werden spezielle PV-Module eingesetzt, die an die Lichtbedürfnisse der Pflanzen angepasst sind. Dadurch kommt es im Schnitt zu Mehrkosten von 326 Euro* pro kWp.

Weil Bodenschutzmaßnahmen eingehalten und die Befahrbarkeit der Böden berücksichtigt werden muss, entstehen auch mehr Installationskosten. Bis zu 166 Euro* pro kWp mehr als bei einer normalen Freiflächenanlage können hier anfallen.

Auch für Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten fallen bei einer Agri-PV Anlage vermutlich mehr Kosten an, als bei einer üblichen Freiflächenanlage.

Dem gegenüber stehen potenzielle Einsparungen durch die Kombi von Landwirtschaft und Photovoltaik im Gegensatz zur Freiflächenanlage. Die kommen zum Beispiel durch die entfallenden Pflegekosten für die Grünfläche und die geringeren Bereitstellungskosten zustande.

Unterm Strich sind für Agrophotovoltaikanlagen Stromgestehungskosten von ca. 8,15 Cent* pro kWh realistisch. Der Strom ist damit zwar deutlich teurer als bei einer Freiflächenanlage, aber auch günstiger als bei einer durchschnittlichen Dachanlage. Auf dieser Basis wäre die Investition in einer Agri-PV-Anlage vor allem bei Eigenverbrauch des Solarstrom rentabel. So können zwischen 7 und 9 Cent* pro kWp gespart werden.

Agri-PV-Anlagen sind auch Teil der Neuerungen durch das Osterpaket 2022. Demnach sollen landwirtschaftliche Flächen für die PV-Nutzung freigegeben werden. Um eine Wettbewerbsfähigkeit leisten zu können, soll für Agri-PV-Anlagen eine zusätzliche Förderung ins Leben gerufen werden.

Das Fraunhofer ISE schlägt im APV-Leitfaden außerdem folgende Förderungsmöglichkeiten vor:

In Deutschland werden bereits einige Agrophotovoltaikanlagen betrieben, sowohl aus Forschungs- als auch aus wirtschaftlichen Gründen.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE forscht an mehreren Projekten zur Agrophotovoltaik. Eins davon ist das Projekt APV-RESOLA: In diesem Rahmen wurde eine Forschungsanlage in Heggelbach am Bodensee errichtet und in der Zeit von 2015 bis 2021 erforscht.

Auf insgesamt 3.400 Quadratmetern wurden für das Projekt 15 aufgeständerte PV-Reihen mit einer Gesamtleistung von 1994,4 kWp errichtet. Der Solarstrom soll für den Eigenverbrauch und zur Nutzeinspeisung genutzt werden. Insbesondere die Auswirkungen der PV-Module auf die Ernteerträge und die Landnutzungsrate stand im Fokus.

Getestet wurde die Anlage mit Winterweizen, Kartoffeln, Sellerie und Kleegras. Speziell bei großer Hitze hat die PV-Anlage positive Effekte auf die Ernte und schützt die Pflanzen vor Dürre. Somit kann die Agrophotovoltaik Ertrags-stabilisierend wirken. Im sehr heißen Jahr 2018 konnte der Ertrag von Sellerie durch die PV-Anlage beispielsweise um 12 Prozent gesteigert werden, die Kartoffelernte stieg um 11 Prozent, Winterweizen um 3 Prozent. Nur bei Kleegras sank die Ernte um 8 Prozent.

In den anderen Jahren wurden aber auch viele Ertragsminderungen gemessen, wie zum Beispiel im Jahr 2019: Hier wurde 33 Prozent weniger Knollensellerie geerntet, als auf der Referenzfläche, 19 Prozent weniger Weizengras und 28 Prozent weniger Weizen.

Die Nutzung von Photovoltaik in der Landwirtschaft ist auf dem besten Wege zur Normalität zu werden. Das weiß auch der Anbieter Next2Sun: Sie bieten PV-Anlagen explizit für die landwirtschaftliche Nutzung an. Das bedeutet konkret vertikale, bifaziale PV-Technik bzw. Solarzäune.

Um in Zukunft genügend grüne Energie bereitstellen zu können, braucht es mehr nutzbare Fläche für die Energieproduktion. Die Agrophotovoltaik hat aufgrund ihrer doppelten Nutzungsweise und damit sehr hohen Flächeneffizienz daher sehr großes Potenzial, maßgeblicher Faktor der Energiewende zu werden.

Die großen Chancen sind vor allem:

Herausforderungen sind folgende:

Bei Agrophotovoltaik wird Ackerfläche sowohl landwirtschaftlich als auch solar genutzt. Die Photovoltaikmodule werden über der Ackerfläche angebracht, sodass möglichst wenig Fläche für die Landwirtschaft verloren geht. Vom erzeugtem Solarstrom kann der Betrieb dann zum Beispiel die eigenen Geräte für die Weiterverarbeitung der Ernte betreiben.

Die Agrophotovoltaik ist durchaus wirtschaftlich, vor allem in Blick auf die Zukunft. Mit den richtigen Nutzpflanzen kann die Agrophotovoltaik sogar eine noch größere Ernte bringen. Durch die geringen Stromkosten von 7 bis 12 Cent pro kWh* lohnt sich die Agrophotovoltaik vor allem bei einem hohen Eigenverbrauch.

Da die Agrophotovoltaik noch sehr neu ist, wird es derzeit nicht im EEG berücksichtigt. Allerdings rentiert sich eine Agrophotovoltaikanlage meist schon ohne Förderungen.

Agrophotovoltaikanlagen funktionieren genauso wie konventionelle PV-Anlagen, werden aber auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet. Die Module werden in der Regel über dem Acker aufgeständert, möglich ist aber auch eine vertikale Anordnung, beispielsweise als Einzäunung.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Die Inhalte des Artikels wurden nach sorgfältiger Recherche zusammengetragen. Trotzdem können sich die Gesetze stetig ändern. Bitte hab Verständnis dafür, dass Solaridee bezüglich der in diesem Dokument getroffenen Aussagen keine Haftung übernehmen kann.

* Ungefährer Preis inkl. Mwst, zzgl. Versandkosten. Zwischenzeitliche Änderungen sind möglich.